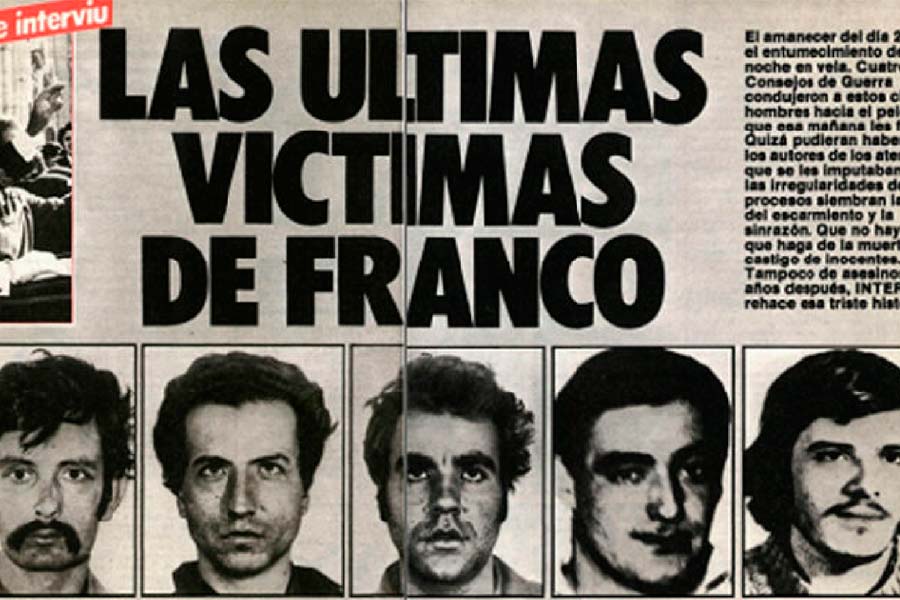

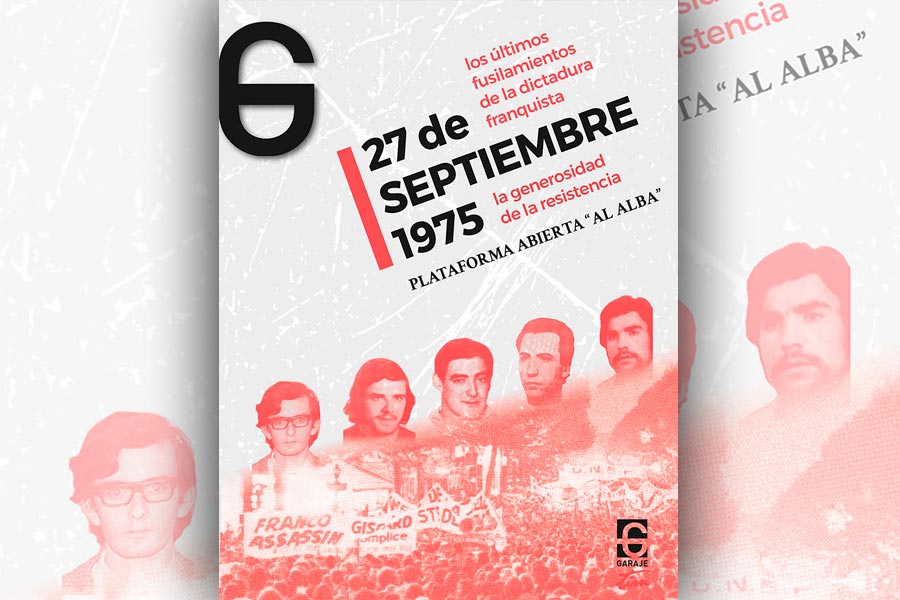

El 27 de septiembre de 1975 pelotones de voluntarios de la Guardia Civil y la Policía Armada llevaron a cabo los últimos fusilamientos de la dictadura. Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez-Bravo y Ramón García Sanz, militantes del FRAP, y Jon Paredes “Txiki” y Ángel Otaegi, de ETA, fueron las víctimas de este crimen político.

Para hablar sobre un acontecimiento que conmocionó a la resistencia antifranquista y desató un vendaval de solidaridad internacional, entrevistamos a Pablo Mayoral y Manuel Blanco Chivite, veteranos militantes antifascistas que fueron condenados a 30 años y a pena de muerte respectivamente en el proceso de septiembre de 1975 por su militancia en el FRAP.

El Militante.- ¿Qué pretendía la dictadura con estos últimos asesinatos?

Manuel Blanco Chivite.- Primero de todo hay que tener en cuenta una cosa: los últimos años del franquismo, lo que se conoce como el “tardofranquismo”, pasaban una crisis política y económica de profundidad. En medio de esta situación, la lucha, la movilización, las huelgas y las acciones de calle iban en aumento. Precisamente por este escenario de fondo el régimen franquista, y el ejército que lo sostenía, decide asesinar y golpear con dureza.

Pablo Mayoral.- Sí. En los años 1974 y 1975 fue cuando se produjeron más detenciones, juicios y procesos en el Tribunal de Orden Público. Había secuestros de periódicos, estados de excepción y muchos asesinatos por parte de la policía y la Guardia Civil. En 1975 hubo más de 20 personas asesinadas por el simple hecho de repartir propaganda y realizar otras actividades antifascistas.

En este contexto, la dictadura decide dar un escarmiento y orquesta deprisa y corriendo cuatro consejos de guerra: dos en Madrid, uno en Burgos y otro en Barcelona. En ellos se pide la pena de muerte a 13 personas, y finalmente se dictan 11 sentencias de muerte. El 27 de septiembre es cuando se ejecuta a tres de nuestros compañeros del FRAP y del Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) y a dos militantes de ETA.

EM.- ¿Cómo vivisteis aquellos momentos?

MB y PM.- Cuando militas bajo una dictadura sabes desde el primer momento que te la juegas. Incluso te la puedes jugar sin militar. El hecho de ir a una manifestación, hacer una pintada, cualquier protesta, te podía llevar a las palizas, a la cárcel o a que te pegara un tiro por la espalda el guardia civil de turno.

Los consejos de guerra, como forma de intentar aplastar la movilización social, se hicieron de forma aleatoria, sin mucha preparación jurídica, y los sufrimos trabajadores de la fundición, periodistas, campesinos, enfermeras, mecánicos, estudiantes… Nos pedían la pena de muerte a gallegos, manchegos, vascos, aragoneses, madrileños… es decir, a luchadores de todo el Estado.

Nuestro consejo de guerra duró cuatro horas, era la tónica general, y de ahí se aprobaron tres penas de muerte. En esas cuatro horas se rechazaron todas las pruebas que nuestros abogados aportaron y nos condenaron por las declaraciones de la policía y la Guardia Civil. Vaya, que todo estaba escrito de antemano. En otros consejos de guerra incluso los abogados eran expulsados de la sala y nuestros camaradas fueron defendidos por militares, que ya es el colmo de la vergüenza.

A nuestra detención se suma el paso por la DGS con torturas incluidas, la estancia en la cárcel de Carabanchel, donde la visita de nuestros abogados se dilató más de 20 días, y donde estuvimos aislados cerca de 40 días en celdas de castigo sin ver a nadie. En estas circunstancias condenaron a muerte a Manuel Blanco Chivite, posteriormente conmutada, y en mi caso, Pablo Mayoral, a 30 años.

EM.- Lejos de la imagen idílica de la Transición, aquellos años estuvieron marcados por la represión y por mucha lucha, valentía y movilización.

PM.- Había una efervescencia total en las fábricas, en las universidades y en los barrios obreros. En 1975, en Madrid, en cada estación de metro había una pareja de Policía Armada que registraba a todos los jóvenes. Ese era el ambiente, un ambiente de ocupación policial y militar de las calles.

El problema que tenían era que la represión no podía frenar la contestación a la dictadura, que también crecía cuantitativa y cualitativamente. Por eso se orquestaron los consejos de guerra. Cuando la situación se hizo crítica hubo una orden clara de que los fusilamientos se llevaran a cabo para escarmentar con sangre.

Esos últimos fusilamientos fueron una salvajada. Y así se vio en todo el mundo, en Europa en particular. Hubo movilizaciones muy potentes en Francia, Alemania, Gran Bretaña… La lucha antifascista forzó también a que 17 embajadores europeos se marcharan como forma de protesta, e incluso México pidió la expulsión de la dictadura franquista de la ONU, que había entrado por exigencias de EEUU.

La dictadura respondió y el 1 de octubre de 1975 montó una manifestación ante el Palacio de Oriente, en Madrid, a la que acudieron miles de fascistas de toda España. Franco dio su último discurso, acusó de que esa respuesta social era una confabulación judeo-masónica, pero ya era insostenible. La dictadura ya no se podía reafirmar.

Yo creo que fue ese día en el que se dieron cuenta que había que mover ficha. Seis días después, como me gusta decir, se “desenchufó” a Franco, luego entró en el hospital… Todo esto, mientras se llevaban a cabo las maniobras para imponer a la monarquía. Precisamente, Juan Carlos I estuvo en ese aquelarre fascista del 1 de octubre. El 20 de noviembre Franco muere, y ahí ya empieza otra historia.

EM.- La Ley de Amnistía del 77 ha impedido el juicio y castigo a los responsables de la represión durante décadas. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto?

MB.- Por un lado, el movimiento de masas tenía la clara reivindicación de la amnistía total, la libertad de todos los presos antifranquistas. Esto se consiguió, pero en la Ley de Amnistía se incluye un punto que es la autoamnistía de quienes ni siquiera estaban juzgados o perseguidos: los servidores del régimen franquista, los asesinos y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que habían defendido la dictadura hasta el último momento, e incluso después.

En esa Ley de Amnistía queda pendiente honrar la memoria histórica, porque los Pactos de la Transición se encargaron de tachar esa memoria histórica. Es decir, la gran mayoría de la sociedad estuvo durante cuarenta años guardando silencio impuesto a golpe de pistola. Pues lo que esa ley permitió fue que ese silencio se mantuviera intacto aun después de la caída de la dictadura.

Eso es lo que explica que las familias de los últimos fusilados no hayan recibido nada de nada del Régimen del 78.

PM.- Cuando murió Franco, las ansias de libertad y de querer cambiar las cosas se multiplicaron. El movimiento huelguístico que hubo en 1976 fue abrumador. Y ojo, la represión también se multiplicó. El paso de la dictadura a la monarquía no fue nada idílico: la Semana Negra de Madrid en la que matan a Arturo Ruiz, a Mariluz Nájera, los cinco abogados laboralistas asesinados por los fascistas…

Nosotros, como revolucionarios, luchábamos por mucho más de lo que se consiguió. La consigna de la “amnistía” se convirtió en la columna vertebral del movimiento en las calles, y si se consiguieron indultos y salimos de la cárcel fue gracias a la movilización por abajo. Pero queríamos la amnistía total, y no que se exonerara a los criminales y torturadores.

Y a nivel de la izquierda, fue un proceso muy interesante. El PSOE como tal no existía, luego llegaron las fuerzas oligárquicas y empezaron las maniobras para promocionar a Felipe González y compañía que fueron bandera de la instauración monárquica. Pero quien sí tenía fuerza era el Partido Comunista, toda la respuesta antifranquista se había organizado en él. Pero a partir de 1968 hubo más organizaciones y movimiento a la izquierda del PCE: en Catalunya, en Galiza y en Euskadi las formaciones independentistas, el Partido Comunista de España (Marxista-Leninista), organizaciones trotskistas como la Liga Comunista Revolucionaria… Fuerzas que no comprábamos la reconciliación nacional que el PCE nos vendía, que queríamos una democracia real y una república popular. Es decir, que hubo una clara diferenciación entre una izquierda pactista y una izquierda rupturista.

EM.- Para conmemorar este aniversario acabáis de publicar un libro con el título de La generosidad de la resistencia, y proyectáis un gran acto en Madrid. ¿Qué nos podéis decir de estas iniciativas?

MB.- Transcurridos 50 años de los asesinatos de Estado por fusilamiento del 27 de septiembre de 1975 señalar que, sobre la base de la última Ley de Memoria Democrática, el Gobierno de España ha declarado ilegales e ilegítimos a los tribunales militares que nos juzgaron y ha declarado igualmente ilegítimas y nulas las condenas de aquellos consejos de guerra. En consecuencia, ha entregado a las familias de José Luis Sánchez-Bravo y de Xosé Humberto Baena, militantes del FRAP fusilados entonces, así como a las hermanas de Puig Antich, asesinado a garrote vil en marzo de 1974, sendos documentos de reconocimiento y reparación firmados por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez.

Celebramos, pues, este éxito de la lucha de los familiares y de todo el movimiento estatal por la Memoria Histórica en el acto tan emblemático como el convocado para el sábado 27 de este mes.

También es una excelente ocasión para reivindicar y recordar la lucha antifascista en un momento en que, precisamente, formaciones de corte fascista, ultraderechistas y neonazis están de nuevo en plena actividad dispuestos a liquidar los derechos adquiridos por aquellas luchas. Destacar en este sentido las múltiples actividades, actos, exposiciones, charlas, proyecciones… y con amplia participación social, política y memorialista que en todo el Estado se van a llevar a cabo en este mes y en recuerdo de los fusilados. En Vigo, Pamplona, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Irún… Todo un testimonio de que sabemos a qué y a quiénes debemos los avances conseguidos y un recuento de lo que queda por hacer, pues la impunidad del franquismo permanece intocable.

Los asesinos, a día de hoy, no han pagado por sus crímenes: los ministros, los militares, los policías y guardias civiles que reprimieron y asesinaron durante toda la dictadura, los ejecutores directos y sus mandos… Todos han disfrutado y lo siguen haciendo de impunidad y de los beneficios que recibieron de la tiranía. Ahora que diferentes asociaciones memorialistas piden “garantías de no repetición”, conviene recordar que, esa impunidad significa, precisamente, todo lo contrario, es decir, la garantía, en uno u otro momento, de una forma u otra, de repetición. De ahí que, como suele decirse, la lucha sigue y el recuerdo de los que combatieron al franquismo sigue siendo un ejemplo.